" ... Les restes des demeures particulières sont généralement plus effacés que ceux des monuments publics, une maison privée étant d'habitude moins vaste, moins élevée, construite en matériaux moins résistants qu'un temple, un théâtre ou une basilique. Cependant leur plan demeure, en beaucoup d'endroits, très reconnaissable sur le terrain, même lorsque les murs sont rasés à la surface du sol actuel. Il serait facile d'en faire un relevé précis, mais c'est là un travail qu'on ne s'est guère préoccupé jusqu'ici d'entreprendre. On n'a, le plus souvent, fouillé les maisons romaines que pour en retirer des mosaïques, à la manière des amateurs de bibelots antiques qui bouleversent une nécropole pour enrichir leurs collections.

Je me suis proposé de combler cette lacune dans les études d'archéologie africaine en dégageant méthodiquement quelques maisons romaines."

« Les restes de l'ancienne colonie romaine d'Uthina, aujourd'hui Oudna, m'ont paru se prêter d'une manière particulièrement favorable à de telles recherches. Ces ruines sont situées à 25 kilomètres environ au sud de Tunis, presque à égale distance de l'Oued Mélian qui coule à 3 kilomètres au nord et de l'aqueduc d'Hadrien qui conduit à Carthage les eaux de Zaghouan."

" La ville romaine s'étageait en amphithéâtre sur les premières pentes du Djebel Mekrima. Ce devait être une cité florissante : ses ruines occupent 500 à 600 hectares où l'on rencontre à chaque pas des citernes, des puits, des alignements de murs et çà et là, les restes de monuments mieux conservés, théâtre, amphithéâtre, thermes, réservoirs publics, qui frappent à première vue par leur masse imposante et le soin apporté à leur construction."

" Le titre de colonie romaine qu' Uthina reçut de César (100 av.J.C. - 44 av.J.C.) ou d'Auguste (44 av.J.C. - 14 apr.J.C.), prouve l'importance qu'avait cette cité, dès le premier siècle de notre ère. Elle paraît avoir atteint l'apogée de sa prospérité au temps des Antonins (entre 96 et 192 apr.J.C.) et des Sévères (entre 193 et 235 apr.J.C.). Les mercenaires du Sénateur Capellien la saccagèrent sans doute en 238. A partir de ce moment, elle ne fait plus que décliner. Après la conquête de Carthage en 439, les Vandales la détruisent de fond en comble et le coup qui la frappe est si rude qu'elle ne réussit pas à s'en relever. Elle semble avoir été presque entièrement abandonnée dès le milieu du Ve siècle. Ses restes ont donc été préservés des remaniements vandales et byzantins qui ont défiguré la plupart des ruines africaines. Mieux que partout ailleurs, on a la chance d'y retrouver des monuments de bonne époque construits au meilleur temps de la domination romaine et dont le plan primitif n'ait pas été trop altéré. En outre, plus on s'éloigne du centre de la ville et du sommet de la colline, ... et plus les constructions doivent être anciennes et pures de style."

Gmaps 2024

" Ce n'est donc pas sur l'acropole d'Uthina que j'ai dirigé mes recherches, mais dans l'un de ses faubourgs les plus excentré. Il s'étendait au nord et en contrebas de l'amphithéâtre.

C'était le quartier aristocratique d'Uthina aucune ruine sortant de terre ne le signalait à l'attention au moment où j'ai commencé mes fouilles, mais de nombreux alignements de murs à fleur de sol prouvaient que la colline était couverte autrefois de villas étagées. Mon premier sondage amena la découverte d'une chambre ornée d'une belle mosaïque, l'enlèvement d'Europe. J'ai déblayé d'abord la maison à laquelle appartenait cette chambre, puis ses dépendances et les Thermes privés qui semblent s'y rattacher. J'ai cherché ensuite dans les environs d'autres habitations auxquelles je pusse la comparer…"

P.Gauckler – Le domaine des Laberii à Uthina

Monuments et mémoires, Académie des inscriptions et belles lettres, 1896.

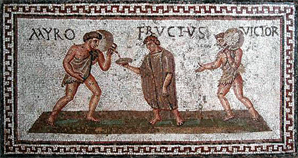

La première villa découverte par Paul Gauckler est celle des Laberii. Il la déblaye totalement ainsi que quatre autres maisons voisines. D’autres sondages lui permettent ensuite de reconnaître encore onze maisons ou groupes de maisons, construites depuis la fin du premier jusqu'au quatrième siècle de notre ère. Soixantes-sept mosaïques sont découvertes, sans compter des pavements à motifs géométriques. Parmi les quatre premières constructions fouillées il y a la Maison de Fructus.

Extrait

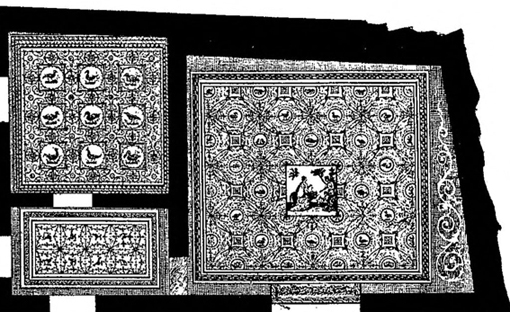

du plan de la Villa des Laberii, Monuments et Mémoires P.Gaucler

1896 – Gallica

Extrait

du plan de la Villa des Laberii, Monuments et Mémoires P.Gaucler

1896 – Gallica

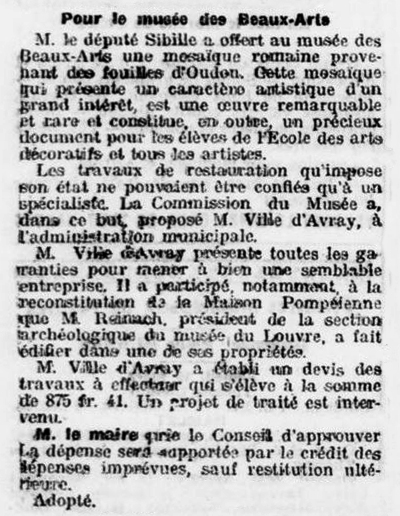

La

Dépêche Coloniale 25/05/1907 - Retronews

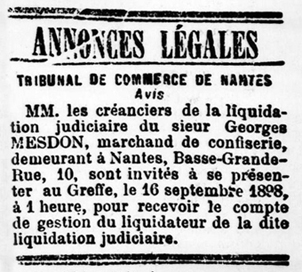

La

Dépêche Coloniale 25/05/1907 - Retronews Le Phare de la Loire 20/03/1910 - ADLA (lire Oudna, et

non Oudon!)

Le Phare de la Loire 20/03/1910 - ADLA (lire Oudna, et

non Oudon!)

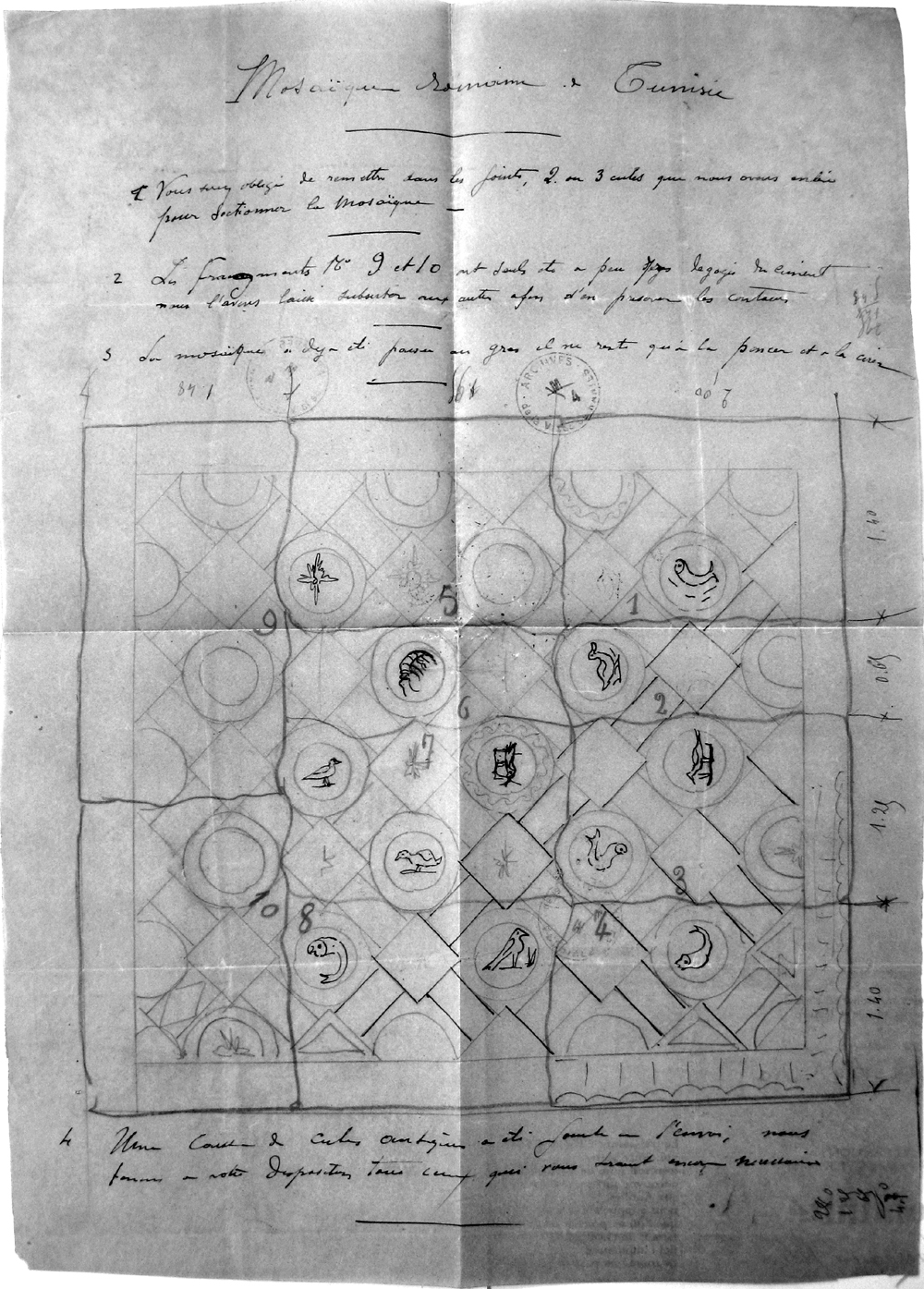

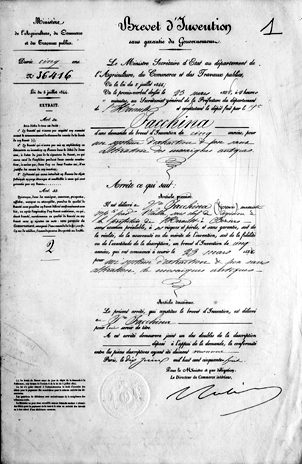

1 - Nettoyage et restitution des lignes de

séparation

1 - Nettoyage et restitution des lignes de

séparation 4

- La mosaïque est décollée de son assise

4

- La mosaïque est décollée de son assise 7

- ...

7

- ...  2 - Collage en 1ère couche d'une toile

très fine

2 - Collage en 1ère couche d'une toile

très fine 5 - Les plaques sont numérotées

et séparées une à une

5 - Les plaques sont numérotées

et séparées une à une

3 - Collage en 2ème couche d'une toile

forte

3 - Collage en 2ème couche d'une toile

forte 6

- Puis elles sont levées...

6

- Puis elles sont levées...

Le "Café JOYEUX" successeur du "PETIT FLORE"

- CB 2024

Le "Café JOYEUX" successeur du "PETIT FLORE"

- CB 2024  CB

2024

CB

2024

CB 2022

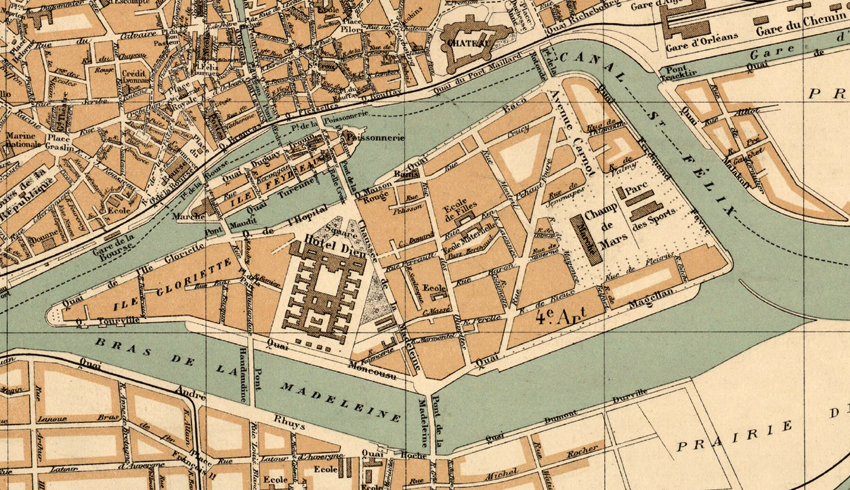

CB 2022 Ci-dessus : 13 avril 1934, on voit l’état

d’avancement du comblement du bras nord de la Loire. Dans le bas de l’image,

à l’ouest de l’île Feydeau, le fleuve a disparu jusqu’au pont sur l’Erdre

(1) dans le bras de la Bourse et presque jusqu’au pont de Belle-Croix

(2) dans le bras de l’Hôpital. L’Erdre (3) n’est pas encore comblée et

s’écoule vers l’est en passant sous le pont de l’Erdre et sous celui la

Poissonnerie (4) (dont il est question plus haut). Le pont de la Bourse

(5) a disparu de même que le pont Maudit (6) qui est dans le même axe

sur le bras de l’Hôpital. La voie ferrée qui est encore celle de la Compagnie

des chemins de fer Paris-Orléans passe toujours par la gare de la Bourse

(7) sur les quais longeant le centre-ville. Une fête foraine est installée

là où confluaient les deux bras de la Loire. Il ne reste plus que les

fondations de l’ancien marché couvert de la Petite-Hollande (8) (démoli

en 1932), mais à l’autre extrémité de l’île on aperçoit l’arrondi de la

halle aux poissons qui n’a pas encore été rasée (9). On remarque à peine

en haut à droite sur la Loire un des derniers bateaux-lavoirs amarré au

quai du Port-Maillard (10). – Photo

aérienne IGNF

Ci-dessus : 13 avril 1934, on voit l’état

d’avancement du comblement du bras nord de la Loire. Dans le bas de l’image,

à l’ouest de l’île Feydeau, le fleuve a disparu jusqu’au pont sur l’Erdre

(1) dans le bras de la Bourse et presque jusqu’au pont de Belle-Croix

(2) dans le bras de l’Hôpital. L’Erdre (3) n’est pas encore comblée et

s’écoule vers l’est en passant sous le pont de l’Erdre et sous celui la

Poissonnerie (4) (dont il est question plus haut). Le pont de la Bourse

(5) a disparu de même que le pont Maudit (6) qui est dans le même axe

sur le bras de l’Hôpital. La voie ferrée qui est encore celle de la Compagnie

des chemins de fer Paris-Orléans passe toujours par la gare de la Bourse

(7) sur les quais longeant le centre-ville. Une fête foraine est installée

là où confluaient les deux bras de la Loire. Il ne reste plus que les

fondations de l’ancien marché couvert de la Petite-Hollande (8) (démoli

en 1932), mais à l’autre extrémité de l’île on aperçoit l’arrondi de la

halle aux poissons qui n’a pas encore été rasée (9). On remarque à peine

en haut à droite sur la Loire un des derniers bateaux-lavoirs amarré au

quai du Port-Maillard (10). – Photo

aérienne IGNF

Photo aérienne 10/08/1944 – IGNF

Photo aérienne 10/08/1944 – IGNF

CAFE

FLESSELLES après 1934 - CP Nante Fascinante

CAFE

FLESSELLES après 1934 - CP Nante Fascinante

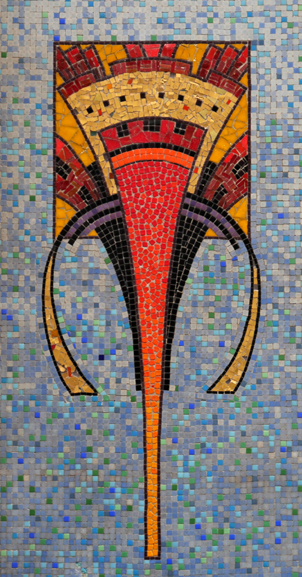

Le

"CAFE du CANAL" et la petite boutique voisine dans les années

1960. On distingue la mosaïque

en façade du café, mais la boutique voisine est déjà

peinte et une enseigne nouvelle a été plaquée sur

l'ancienne.

Le

"CAFE du CANAL" et la petite boutique voisine dans les années

1960. On distingue la mosaïque

en façade du café, mais la boutique voisine est déjà

peinte et une enseigne nouvelle a été plaquée sur

l'ancienne. Bâtiments administratifs et entrée

principale des Brasseries Nantaises en 1989

Bâtiments administratifs et entrée

principale des Brasseries Nantaises en 1989